地域防災力の向上~土砂災害の観点から~

鹿児島大学名誉教授 岩松 暉

1.はじめに―ハードとソフト

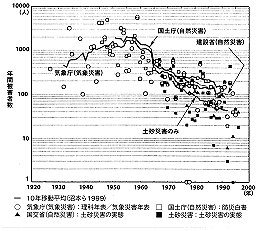

本号は100号記念号という。誠におめでたい。心からお祝い申し上げる。創刊時はバブルの真最中、社会資本整備に多額の資金を投入し、お陰で自然災害の犠牲者は確実に減少していた(図11) )。しかし、これをゼロにすることは大変難しい。天気予報の的中率50%ならコイントスでよいし、これを55%にするためには観天望気で十分である。現在、翌日の降水予報の的中率は5年平均で82%という2)。人工衛星を上げ、スーパーコンピュータを駆使してもこのくらいである。これをさらに5%上げるためには指数関数的に費用がふくらむ。土砂災害防止も然り、もはやハード対策だけでは限界に来ていた。そこでソフト対策重視に方針転換したのが2000年に制定されたいわゆる土砂災害防止法である。それに先立つこと10数年前に『消防科学と情報』と「情報」なる言葉を機関誌のタイトルに付けた先見の明に敬意を表する。2.土砂災害のなくならないもう一つの理由

地すべり・崩壊・土石流などの総称として土砂災害なる言葉が永年使用されてきた。しかし、厳密には正しくない。上記はいずれも地質現象であって、人命や財産に被害が出て初めて災害となる。無人島でがけ崩れがあっても災害とは言わないのである。浸食・運搬・堆積といった言葉を中学理科で教わったことと思う。地すべり・崩壊は浸食作用の大規模なものであり、土石流や洪水は土砂を下流に押し流すもっとも効率的な運搬作用である。つまり、風化が進行して肥沃な土壌が生成されると、それは力学的弱化を意味するから、地すべりや崩壊が発生し、その崩壊土砂が土石流などによって下流に運ばれ、われわれの住む平野が形成されたのである。こうした地質現象は人類誕生以前から存在していた。いくら科学技術が発達しても、自然を現状のまま固定することは不可能である。不老長寿を願うのと等しい。いわゆる土砂災害がなくならないのは、コスト面だけでなく、自然の摂理だからである。3.土砂災害のソフト対策としての国土政策

そうなるとソフト的に対応せざるを得ない。われわれの祖先はがけ下地や土石流扇状地には住まないなど、敬して遠ざかる生き方をしてきた。技術力が未熟だったせいもあるが、自然を熟知していたからである。対策工も強引に自然を征服するやり方ではなく、軽くいなす方法を採ってきた。武田信玄の霞堤などが好例である。こうした祖先の知恵に学ぶべきではなかろうか。現在、土砂災害が頻発するところは中山間地と都市近郊丘陵地である。前者で土砂災害が多いのは、山が荒れてきたことに起因する。農林業が衰退し、山は誰も手入れをしなくなった。風倒木も多い。倒木の根元から水が侵入して崩壊を誘発したり、倒木が土石流被害を増大したりしている。至る所に道路を建設して山を切り開いたのも土砂災害を拡大した。これもやむを得ない面がある。村落の商店は閉鎖し、無医村も増大した。都市郊外の大型ショッピングセンターや病院へ出かけるには車が必需品になったからである。 後者の都市災害は、人口の都市集中に伴って、郊外の丘陵地に団地が造成されたから起きたのである。平野縁辺部の丘陵地は概して軟岩からなる。当然、地すべりや崩壊に弱いところである。平野部に収容しきれなくなって、危険なところに近づきすぎたのである。三大都市圏に日本の人口の半数が住んでいるという。このような一極集中は異常である。

両者別々の現象のように見えるが、実は根は一つ、地方で生業が成り立たなくなったから、若者が都市に流出せざるを得なかったのである。昭和30年代まで就労人口の過半は農業だった。工業立国・貿易立国をするためには、労働力を都市に集めなければならない。農産物の輸入自由化と減反を行って農業を潰し、農民を労働者に転業させて沿海部のコンビナートに集めた。ある意味では非常に大局的な視野に立った有効な施策が行われたのである。つまり、過疎と過密の同時進行は必然であった。今もまだその惰性が続いている。歴史の転換点にいるのに、である。

災害のソフト対策は危険分散が基本である。近視眼的な費用対効果論から言えば、都市への集中投資が当然といえよう。狭い沿海平野に超高層ビルが林立する次第となる。しかし、最近長周期地震動に対する脆弱性などが注目されている。メガクェークが太平洋ベルト地帯を襲ったら、日本全体の経済に決定的ダメージを与える。一刻も早く人口の分散化を図る施策が求められている。それが土砂災害の軽減へ直結するのである。地方で生業が成り立つような国家百年の大計を考えた政治を切望する。

4.土砂災害への備え

とはいえ、すべてを政治のせいにして、安閑としているわけにはいかない。明日にでも土砂災害が起きるかも知れないからである。一昔前は、南九州で集中豪雨災害が激発していた。しかし、温暖化に因るのか、最近梅雨前線豪雨はやや北上して北部九州-中国地方-紀伊半島方面にシフトし、時間雨量記録を更新するような極端なゲリラ豪雨が頻発している。海水温が上昇したためか、日本近海で台風が発生、いきなり本土を襲ってくることもある。また、「大地動乱の時代3)」になり、地震も頻発し、新潟県中越地震で有名になったように、地震に伴う地すべりや崩壊も多発、造地形運動としての地震のもつ意義が再認識されつつある。やはり、土砂災害に対する備えを怠るわけにはいかないのである。5.中山間地における地域防災力

中山間地ではいわゆる限界集落(無住化危惧集落)の問題が深刻である。消滅集落も実際に起きている。そこまで至らなくても、いずこも超高齢化が進行している。こうした高齢者の手によって山はかろうじて支えられているのである。実際に土砂災害が起きたときには、彼らは直ちに災害時要援護者となる。生活道路が不通になると、孤立集落になる可能性も高い。ではどうしたらよいのであろうか。やはり都市からの支援が必要であろう。水源税や炭素税といった財政面での支援も一法だが、それは働き手のいる段階の話である。間伐ボランティアや援農など常日頃からの人間的つき合いが重要となる。下流域の都市住民は、親戚以上の親戚として、いざというときには駆けつけてもらいたいものだ。 高齢者が多いからといって、必ずしも災害知識を伝承しているとは限らない。土砂災害の周期は100年以上だからである。しかし、過去の災害についてはぜひ語り継いでいただきたいものと思う。1982年長崎豪雨災害では299名の犠牲者のうち262名は土砂災害によるものであった4)。長崎市太田尾町山川(さんぜん)河内(ごうち)地区も被災したところだが、人的犠牲はゼロであった。同集落は万延元年(1860)4月9日に土砂災害で32名の犠牲者を出している。同13日には9名の行方不明者を残して捜索は打ち切られ、14日に供養の饅頭を配った。以来150年間、毎月14日に「念仏講饅頭」が各家庭に配られている。同時に災害の教訓も引き継がれてきたのだ。1982年には、「山がゆれた、においがした、石垣の水が泥水に変わった」のを見て、自治会長が山の稜線に皆を避難させたのだという。今でも「2番目の砂防ダムから水が出たら逃げる」と決めているとのことである5)。現代の災害民話が必要なのではないだろうか。一方、高齢者は経験主義に陥りやすい。以前の豪雨でも大丈夫だったから、今度も大丈夫だろうといった、いわゆる「正常化の偏見」を若い人以上に持ちやすいことも考慮しておく必要がある。防災同報無線のような的確迅速な情報を流すシステムと、日常的な防災啓発によって、集落ごとに一人は「率先避難者」を用意しておくことも重要と思う。頑丈で居住性の良いバリアフリーの公民館を安全な地点に建設しておくことも大切である。今回のチリ地震津波で避難所があまり利用されなかった理由のひとつに、居住性の問題が指摘されている。

6.都市における地域防災力

都市に限界集落はないが、かつての新興団地の高齢化が問題になっている。子供が成長して出て行き、団塊の世代の親たちが残るケースである。都会にも限界地域は存在するのだ。団塊の世代は元々会社人間だったから、近所づきあいがなく、孤立していることが多い。最近は無縁死という言葉まで出来た。自治会(町内会)も行政の下請けとして行事が多く行事疲れしており、役員のなり手がいない。ローテーションで役員が回ってきそうになると、事前に自治会を脱会するケースもある。脱会すると後ろめたいから、なんとなく疎遠になる。地縁社会を形成するはずだった自治会が、逆に地縁社会の脆弱化を促進する皮肉な結果となっている。しかし、地域防災力とは、煎じ詰めれば「ご近所の底力」である。地縁社会の再建が望まれる。阪神淡路大震災の時、北淡町では、どの家に老人がいてどの部屋に寝ているかまで、近所の方が知っていたので、ピンポイントでそこを探し、自衛隊到着前に全員救出したという。都会では昔から「隣は何をする人ぞ」といった風潮だったが、最近は個人情報保護の観点から、ますます無縁社会になりつつある。民生委員は災害時要援護者が誰か知っているが、防災のためにその名簿を流用できない。自治会員名簿さえ作成を中止したところもある。行きすぎた個人情報保護は考え直す必要があろう。

また、リタイアした団塊の世代には、現役時代にその道のエキスパートだった人たちも多い。たとえば、倒壊した家屋から人を救出するときに、邪魔になる柱はどれでも切って良いわけではない。構造材を切ると全体が潰れ、かえって生きている人を殺す結果になることもある。そんなときに大工さんがいると心強い。もちろん、地質屋さんや砂防屋さんなど、防災に直接関わってきた人たちは貴重な人材である。そうした人たちを日頃から組織しておきたいものだ。防災NPOのようなものができないものだろうか。あるいは自治会とは別に防災会があってもよいのではないだろうか。ここで平常は、地域の自然や土砂災害の前兆現象といった災害教育を行うのである。もちろん、被災時には、応急部隊として活躍する。

最近は郷土史ブームである。「歴女」なる言葉も登場した。郷土の歴史を知るウォーキングも盛んである。この時に、神社仏閣は地すべりの不動地に立地していることが多いとか、中世の山城は自然の浸食地形を巧みに取り込み河川の攻撃斜面を要害として利用しているといった、地域の自然のことも織り交ぜて解説してもらえば、防災教育につながる。都市住民の多くは他所からの移住者だから、その地域の自然に無知なことが多いからである。天文・地文・人文すべてを含んだトータルとしての地域を知る機会を多くつくることも重要ではなかろうか。もちろん、防災に特化した防災ウォーキングやジオツアーもあってよいが…。

なお、都会には同報無線などないから、情報はほとんど全てテレビやラジオに依っている。東京都のある区報に、「大雨時にはインターネットを見ましょう」とあった。これではまずいのである。私は、円筒型のコップを窓の外に置くことを奨めている。時間雨量が50mmを超すようだと避難したほうが良い。そうした観測もさることながら、時々気密性の高いサッシ窓を開けて降雨状況を肌で感じることのほうが大切なのである。集中豪雨は非常に局地的に降ることが多い。気象台の観測ネットよりも豪雨セル(降雨強度の強い部分)は小さいのである。自らの判断で避難することが重要な所以である。行政の「知らせる努力」だけでなく、地域住民も「知る努力」をする必要がある。もちろん、窓を開ければ消防車のアナウンスも聞こえる。

土砂災害は未明や夜間に起きることが多いが、昼間だと、都会の場合、屈強の働き手は都心部に出勤していて、老人と女子供だけで対応しなければならないことになる。こうしたときの対策を行政は考えておく必要がある。

7.おわりに

従来、安心安全は御上任せで自らは動かず、何かあったら住民は行政の非を追及する、といった図式が多かったように思う。そこにアメリカ的訴訟社会が浸透し始め、それに輪をかけているように思われる。しかし、最近ようやく自助・共助・公助といった言葉が普及し始めた。この三者を有機的に結びつけるシステムを構築することが、地域防災力向上の要なのだろう。参考文献

1) 鈴木雅一(2009) :土砂災害の変遷に与える植生変化の影響,sabo. Vol.100,2-7.2) 気象庁(2009) :天気予報の精度検証結果, http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/kensho/yohohyoka_top.html.

3) 石橋克彦(1994):大地動乱の時代―地震学者は警告する,岩波新書,234pp.

4) 松井宗廣(2009):地域の絆「念仏講まんじゅう」,sabo, Vol.100, 34-39.

5) 川原 孝(2004):災害の伝承,1982年長崎豪雨災害報告書,内閣府,243-244.

ページ先頭|退官後雑文もくじ

連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp 更新日:2010年7月日