戦 時 南 方 の 石 油

岩 松 一 雄 著

第2章 第16軍採油隊の編成と南方燃料本部瓜哇工廠の設立

2.1 開戦の前夜

昭和16年2月1日から3日まで、日石本社の中央技術会議に台湾から出席したところ、3日正午会議終了後管理職技術者の一部は丸の内クラブに集められ、大村一蔵地質部長から「現在小林商相のジャカルタにおける石油交渉が妥結しない場合、諸君は鉄砲を持って蘭印(オランダ領インドシナ)に行ってもらう。これは国家機密である。」と夢想だにしない事態に息を呑み無言の裡に一同解散した。大村地質部長は陸軍嘱託であった。因みに陸軍では大正初期から予備将校の石油技術者に限っては、毎年動員内示を受領すると会社に持参し、社長名を以て「余人を以て替え難し」の理由を付し、動員免除願を提出して許可を受ける制度があったことを想い出して、予備工兵少尉の自分にも遂に来るものがきたと覚悟を決めると共に、軍の深謀遠慮に驚く。

2.2 治集団ジャワ採油隊編成の経緯

石油技術の先進国であり原油輸入先であった米国の石油事情などは知悉していたが、蘭印に関しては『世界石油年報』以外には、生産能力の詳細な資料は日石地質部にもなかった。このためジャワ地域は開発以来60年余の老朽油田群と判断し、開戦にあたり陸軍では瓜哇(ジャワ)工廠設置計画はなく、南北中スマトラ・英領ボルネオ・ビルマの5廠のみであった。

昭和17年1月16日治集団参謀長岡崎少将が、高雄第16軍司令部へ赴任の途次台湾軍参謀部において、日石台湾鉱業所から南スマトラ要員として12月16日徴用された112名が、軍事訓練を終り高雄港で待機中なるを知り、折良くサイゴンの南方燃料本部(南燃本部)へ赴任の途次、台北に立寄った伊理中佐との会談の結果、南スマトラ要員から40名の徴員を、海兵団の独立工兵第3連隊(独工3)に配属せしめ、治集団自活のために仮称ジャワ採油隊(治15854部隊)として、急遽編成することを決定された。

後日南燃本部長山田中将談によれば、開戦時大本営で海軍との地域区分において、海軍は優先的に南ボルネオの油田群を指定し、ジャワは含まれていなかった由である。然るに占領の結果、パリックハパン精油所の処理原油の10%がジャワ原油であったことが判明し、急遽17年4月占領間もないウオノサリーに長嶺機関大佐が来所され、改めてジャワ油田の海軍移管を大本営に交渉するといわれたが、結局第一次復旧作業の完了後は陸軍の瓜哇工廠が新設された。

2.3 戦前蘭印政庁の油田に関する防諜工作

1926年発見された当時3,000kl/dの生産能力のカウェンガン油田を、故意に行政区の字名ウォノサリーとチナウン油田とに分割記載して『年報』に発表した蘭印資料が混乱の原因となった。また油田に通ずる道路が、悉くチーク樹の爆倒による戦車障害のため、徒歩進軍を余儀なくされた。

チーク樹に予め刻んだ切欠部の樹皮がすでに生長して被覆し、到底ここ一両年の経過でないことが明らかなことから、後日使役の蘭人(オランダ人)技師に問うたところ、満州国誕生の昭和7年頃の油田防備計画によるとのことであり、驚きかつ開戦が宿命的なものを感じた。

また輸送船の中で渡された油田付近の蘭印政庁発行の精密彩色の50,000分の1地形図には、油田に通ずる道路と油井記号がないので、油田位置の探索が困難のため、地形曲線から油田構造を推定したが、これも防諜工作の類であろう。

また油田付近の部落から、農夫に変装した日本兵が軍用機から落下する色刷ビラを押収し、パレンバンの落下傘部隊ニュースを、ジャワでもいち早く宣伝していた。

このように蘭印側は開戦の7~8年前から、日本の南進政策を警戒していたのに対し、日本は事前に南方油田の研究もなしに、手探りで日本の石油技術者を従軍させたのである。

しかし大本営では、当初パレンバン精油所の無傷占領に落下傘部隊投入を決意していたが、戦局の推移からジャワはシンガポール攻略後に延期された。そのため時間的に余裕があり徹底破壊は免れ難しとし、また老朽油田とみていたので、軍の中央はジャワ油田の放棄は止むなしとしていた。

第16軍もまた油田と精油所被害を予想し、高雄の司令部で北村参謀は敢えて敵性人であっても、重要な資料の提供または日本軍に協力した者に対し、買収または褒賞金に使うようにと軍票で3,000円の大金を渡されたことは、蘭人技師の利用は許されたものと判断して意を強くした。

2.4 ジャワ油田の占領と施設の破壊状況

台北1連隊で訓練を終り高雄港で待機中の日石徴員40名は、昭和17年1月18日比島で作戦中の独工3(半田伊之助大佐)に配属を命ぜられ、31日高雄出帆バシー海峡で僚船撃沈さるもサンフェルナンドで独工3に追及した。2月8日リンガエン湾を出港し、同28日スラバヤ沖海戦に遭遇せるも大勝して、3月1日クラガン沖で停泊中被爆岡田軍曹以下19名戦死せるも上陸に成功した。第1中隊(徴員20名)は捜索48(北村九郎中佐、軽戦車40)の援護でウォノサリー油田に突入し、夥しい戦車障害を排除しつつ前進したが、油田内には敵兵なく3日正午占領し日章旗を掲げた。

直ちに被害調査を開始、採油井数83にして自噴井が40%を占め、日産能力3,300tの大油田にして油井並びに付帯設備は悉く爆破されたと、調査報告が無電小隊により逐一治集団司令部に打電された。

翌日から続々復帰する現地人従業員を使役して復旧作業を開始した。事務所・集油分離設備・貯油タンク群はすべて爆破焼失していたが、自噴井には放火せず坑内セメント封塞法によっていたことは、油層の荒廃を招かず幸いであった。

単独ポンプ井は原動機を爆破、自噴井は自噴抑圧の目的でセメント注入直後、チュービング頭にフルゲージのロックビットを逆さに捩じ込み投下して硬化せしめ、坑口から約60mの遺留管頭部に、新品のチェーンや工具類の貯蔵品を、破棄を兼ねて投げ込んであった。

自噴井の復旧は、日本技術の面目をかける心意気から、その採揚作業には徴員に当らしめ、雇用の蘭人技師には関与させなかった。先ず逆さビット上部の金屑はバスケットを用いて順次屑を採揚し、逆さビットの処理には、85/8"水止管を盲戻しにより100mくらい抜揚して、101/2"管内にビットが露出すると、左ネジバスケットで簡単に戻し揚げることに成功した。

チュービングはタップで順次戻し揚げを行い、セメント部分は冠浚して全揚したが、破壊方法が一律であるため、同じ手法で奏効するので、熟練すると自噴井1坑当り2週間以内で復旧を終了した。当の蘭人技師連も日本人の器用さに驚いた様子であった。

また単独ポンプ井は坑内破壊を行わず、ポンピング動力用15HPガスエンジンのシリンダー部を1kgの地震探鉱用ダイナマイトで爆破したので、破壊箇所が一定のため、彼此転用して1台を組立ることが不可能であり、代替動力調達まで休止して自噴井を優先的に復旧した。

また採油ポンピングパワーは破壊されなかったが、ガソリンプラントの圧縮機はすべて爆破され代替動力なく、苦心の結果溶接により28台中半数の修理に成功して自揮の生産を開始した。またスラバヤ市郊外新興油田クルッカの自噴井は放火され、9日占領と共に独工3第2中隊が消火を担当した。

2.5 チップおよびオノクロモ精油所の破壊状況

台湾歩1および独工3庄司小隊(徴員20名)は、上陸後ブロラーの抵抗線を撃破した後3月2日にチップ精油所を占領した。プラントは悉く爆破されていたが鉄工場は幸いに残り、貯油タンクヤードは全部焼失、またスラバヤ港に至る200kmの85/8"送油パイプラインは、途中22ヶ所とブスターポンプステーションが爆破されていた。このため復旧予定の6月1日までに操業再開は至難であり、しかもこの精油所は30年以前レバン地区油田群が全盛時代その中心に設置したもので、今日では容量が過剰であり、またスラバヤ港から160km余のため、製品並びに原油の内地還送には不便であることから、廃止が適当と判断して参謀に具申した。これに対しスラバヤ市郊外のオノクロモ精油所は、幸いに貯油タンク群の炎上以外、プラントの蒸留搭などは、現地人職工長アブドラ君の機転で、導火線を切断したことから爆破を免れて占領した。この精油所はリダクーロンとクルッカ産原油処理施設として使用のためと、その処理容量が軍および軍政部の民需に対し十分のところから、復旧することになり作業は藤井中隊若狭小隊に区署された。タンクの建造には、海軍が留保したブラート鉄工場在庫鉄板を用い、新技術の電気溶接により短期間に完成した。

2.6 復旧作業計画

油田並びに精油所の被害調査が終了した3月12日、スラバヤ市の蘭印海兵隊兵舎に進駐する独工3本部において、軍少佐参謀を中心として石油会議を開き、完全機械化兵団である16軍の全車輌(2,000輛以上)に対し、行動の有無にかかわらず1日8ガロンの揮発油を7月1日から配給するよう指令を受けた。このためには原油の成分表から、原料油は1日当り400~600klを処理する必要があるが、ウォノサリーの優良な自噴井(平均30~60kl/d)を選び復旧すれば可能であること、スラバヤまでの8"送油線の修復が完了するまでは、各精油所構内で接収したタンク車により、政庁営林署の軌道(蘭印の国鉄と同じ)と接続連絡し、200kmの鉄道輸送を行うことで、生産と輸送に対する基本方針が定まった。

作業分担は、油井復旧作業は徴員の担当とし、第1中隊(遠藤千代造中尉)は第1鉱場(ウォノサリー油田)、第2中隊(藤井実中尉)は第2鉱場(クルッカ・リダクーロン油田、オノクロモ精油所)、第3中隊(飯島肇中尉)は第3鉱場(ヌグロボ・レドック・スマンギー油田)の、集油・送油・貯油施設の復旧に区署された。

軍自活と民需は自噴井の復旧によって賄い、内地還送分のため単独ポンプ井のエンジンを逐次修理に努めると共に、他産業の遊休発電機と高電圧モーターを探索して電化する計画のところ、蘭印では電圧とサイクルが不統一であることを知ったが、工兵隊は歴戦の経験から町工場を探索して、希望する容量の発電機とモーターの収集に努めた。

修理は軍兵器廠管理の、スラバヤ市ブラート鉄工場の全面的協力が得られるよう作命の発令と、また製品配給用のドラム缶は精油所在庫が悉く焼失し、蘭印では製缶工場がなく輸入品であるため、作戦中路上に放棄したドラム缶の回収を、緊急に前線部隊に下達するよう参謀に要望し、幸いに製品配給に支障はなかった。

このように僅か3ヶ月半程度で油田復旧と精油所再建の指令に対し、即座に了承した所以の第一は、精油関係調査の結果チップ工場は壊滅的被害であるが、オノクロモ工場の主要プラント部分が奇跡的に損害が軽微であったこと、第二にウォノサリー油田の自噴井は放火されず、セメントによる坑底閉塞であり復旧が可能と見積られたからである。

その第三としては、チップ市内のBPM社(Bataafsche Petroleum Maatschappij)中央倉庫が爆破不成功のため、貯蔵品全部が損傷なしに接収でき、その数量は莫大で価格は凡そ200万円以上と見積られる資材が復旧作業に活用できること、および第四は軍に要望していた、BPM社技師の居所申告のラジオ放送が、独工3本部付徳田大尉の奔走によって15日夜実施され、翌日支社長が出頭して名簿提出に応じたことから、予て必要とする蘭人技師が利用できたこと、第五は野戦工兵は歴戦の経験に基づく応用能力に優れ、召集将校に工科系が多いため理解の早いなどを考慮したものであった。

2.7 スラバヤ市郊外クルッカ油田火災井の消火作業

3月7日海兵団がスラバヤ入城するや、独工3藤井中隊は爆破で自噴井が炎上中のクルッカ油田を占領し、直ちに消火作業のため参謀本部発行の『石油井火災消火要領』の赤本に基づき、爆風による消火法として集団爆破を試みたという。最初は猛噴中の火柱を横断してワイヤーロープを展張し、爆薬梱包を吊るして火柱の中心部に誘導したが、太い火炎柱の猛烈な熱風で薬包を寄せつけず失敗、次は坑口まで傾斜軌道を敷設し、爆薬搭載のトロッコを走らせ爆破に成功したが、石油火災のため爆風では効果がなかった由である。 独工3本部ではスラバヤ市民の不安を除くため消火を急ぎ、「岩松技師油田調査のためスラバヤ出張せよ」との無電を受け、3月14日遠藤1中隊長と軽機分隊を従えウォノサリーを出発した。途中北村戦車隊が苦戦した最大激戦地ババットの敵トーチカ陣地を過ぎる頃から、100km前方に油井の黒煙が望まれた。藤井2中隊は連日の爆破作業で不眠不休のため、将兵は疲労の極に達して将校の形相は物凄く、使役の俘虜300名もウロウロしている始末なので、先ず将校集合を求め、次のように説明した。

理論上は純ガスの場合、爆風で酸素の遮断により鎮火するが、しかし消火してもガス噴出は停止せず持続するためその抑圧が大問題で、さらに原油を伴うと爆風法では残火で再点火することが多い。しかし経験上石油および天然ガスの最大鉱床圧は、深度に相当する水柱圧以下であるから、火災井坑内に注水が成功すれば自噴は停止して自然消火するが、さらに比重の大きい泥水とすればなお確実である。

そして合議の結果、全員の理解を得て注水消火法とすることに決定し、油井へ水を注ぐには火災井を中心として貯水池を造成するため、半径40m、高さ2mの土手を築堤することになり、そのための麻袋と人員を依頼した。最も重要な大型給水ポンプは油田内を探索したが悉く爆破されていたので、スラバヤ市消防署全部のポンプを徴発することとし、築堤完了当日出動してくれるよう若狭小隊長が交渉に当った。

築堤工事は俘虜の増員と麻袋の調達が順調で、計画の3日後には貯水池が完成した。また火炎のあおりで麻袋の焦げるのを防ぐため、下士官の機転でブリキ波板多数を徴発して内壁に立てかけることで解決した。

しかし予想外の事態だったのは、当日到着した消防ポンプが6台に過ぎず、いずれも旧式で容量が小さいものであったことである。これでは噴出量に優る必要量に対し心細いので、さらに蘭人署長にポンプの調達を命じたところ、全部であるとの答であり、処置ないまま実施せざるを得ない羽目となった。

給水能力が不十分である以上、注水を開始して坑内流下の模様によっては、河水に粘土を投げ込み比重を増して抑圧する決心をし、署長にはポンプ故障を起こすと私はハラキリであるからと自信を問うたところ、昨日全部の試運転を終り快調であると胸を張ったので、中隊長に作業開始を具申する。

注水開始すると順調に坑内へ流下したが、40分頃から坑内流下量が減少し貯水池の水位が上昇したので、水柱圧が火勢に抗しかねる状態と判断し、万一均衡が破れると爆発的噴出状態が予想されるので、兵員に一時待避を要求した。

しかし50分後から噴出力に脈動が見え、池の水位が動揺を始め、間もなく池水が急降下するや、その水槌作用により噴油が停止し、ガスの間欠的小噴出のみとなった。

池面の燃ゆる油は、フォーマイトガンによる化学消火法で難なく消し止め、坑口から噴き出すガスの弱い火柱は下士官の工夫で、大型テントで掩って酸素を遮断し完全に消火したが、作業開始1時間40分で、発火以来2週目の3月21日午後3時であった。

その瞬間俘虜は一斉にビクトリーを叫び、駆け寄って握手を求めた指揮官の海軍大尉(スラバヤ沖海戦の蘭軍)は、「貴方は陸軍技師か、このフォーマイトガンは日本から持参したか」などと問うて任務の解放を心から喜び、また消防署長も太い腹を突き出して固い握手をして帰って行った。これと対照的に工作隊の疲労は極限に達していた。

また半田部隊長に消火作業は22日と報告した事情は、もし海兵団の参謀が立合う場合の余裕をと考えてのことであったが、部隊長には幸いテストで自信を得たので強行したと了解をいただく。

この消火作業における教訓として、石油は純ガスと異なり集団爆破法の効果がないことは明白であるが、理想としては再着火を防ぐため、赤熱する鉄材の高さまで周囲を築堤し水を注ぎ水没せしめることが基本である。この場合、送水方法にはポンプの放列よりも、堤防より一段と高所に火災井の坑内容積の3倍量の清水と、予備として同量の泥水の貯蔵槽を設置し、一斉放流することが安全である。尚東部瓜硅軍政部長(岩本中佐)の話では、参謀がコンクリートで火口を制限して爆破の方針だったという。

その後昭和35年長岡の帝石ガス井の火災では市街地のため、米国の油井火災の火消男キンレー氏を招いた。彼は倒壊した鉄材の隙間から坑口に鉄管を接続することに成功して、築堤を省いて直接ポンプ注入し消火を行っている。

尚英領ボルネオ、セリア油田の炎上油井は、占領までの時間経過中衰弱して自然鎮火し、また南スマトラ、マングンジャ油田の火災井は、さく井中隊の爆風法が奏効せず、流出する火の流れを急造のトンネル中を通過させて酸素の遮断を試みても効果なく、その間に坑内崩壊により自噴停止、またビルマ、エナンジョンでは数度の集団爆破で坑口埋没して自然鎮火したが、昭和29年現地を訪れ噴火口跡の巨大さに一驚を喫した。

また爆破法の欠点は仮に消火に奏効しても、その後噴出ガスを抑圧するための坑口制限装置取付作業において、爆破した坑口管取替にはガス溶断が危険なため使えないことである。ジャワでは市内の鉄工場において、手動式外径バイトカッターを特注し切断する苦労があったという。

2.8 敵性人技術者の利用

ウォノサリー油田は、独工3遠藤中隊により3月3日占領して国旗を掲げるや、早くも夕方現地人鉄工職長が名乗り出てきたので幸先よしと採用した。その夜の口コミによるものか翌朝から続々旧従業員が復帰、提示するBPM社の身分証明書賃金の80%にて、油田毎に旧従業員を採用したが、彼等自身が破壊した職場に生活の途を得た喜びに近隣は湧いた。また高雄の16軍北村参謀から敵性人の利用も可とする内意であった旨、独工3配属時に半田部隊長には了解を得たので、3月7日スラバヤ攻略するや直ちに連隊付徳田優大尉の奔走でラジオ放送を行った。この呼びかけにBPM支社長が出頭して技術者名簿の提出を了承した。

その結果BPM社幹部の大部分が自警団の制服と銃所持のため義勇兵と見なされて俘虜扱いとなっていたが、捕虜収容所内から研究所長ベス氏、地質部長トロスタ氏、開発部長ボーエンス氏、ウォノサリー鉱場長代理リッケン氏などを含む15名が4月1日付で解放された。軍規定により名目上ウォノサリー収容所を設け、部長級は軍曹扱いとして俸給が支給された。

またラジオ放送により申告に応じたスイス・ポーランド・ルーマニア人を含むBPM社の技師54名は同様に旧俸給の8掛で採用した。地質部長トロスタと地質技師ファンデマーロだけスラバヤ本部の地質科(奏侍岡忍)に配置し、他はクルッカの第1鉱場とヌグロボ第2鉱場に各4名の採油技師を配分し、研究所長ベス以下44名はウォノサリーに試験室を新築して研究に当らせた。

当初彼等に求めた協力方針の第一は、油井および施設の復旧作業は日本軍によって実施するが、資材の所在などリッケン氏に助言を得たいこと、第二に生産計画において復旧作業終了後の増産対策については、水攻法による二次的回収法を実施したいので、ベス氏の指導で基礎的実験を依頼したい、また二次回収法の効果が期待できる最適条件の油田選定をボーエンス氏に求めたいということであった。彼等はこうした方針を快く了承した。

第三にこの度の戦争目的であるアジア共栄圏の発展には、蘭印油田の新しい深層開発が不可欠であるので、その基礎となる3,000m級の層序試錐をこのウォノサリー油田の中央ブロックに試みたいと、元地質部長トロスタ氏にその検討を依頼する。

幸いに東部ジャワで3,000mの試掘が戦前行われており、自分もまた台湾錦水で3,400m井を完成した経験もあって掘削技術に自信があったから、位置の選定を開発技師のフレンデンベルク氏に検討するよう指示した。協議の結果当面は2,000mまでの層序を明らかにすることが先決であるとの意見で一致し、予定深度2,000mで19年秋試掘に着手して深度900m掘進中終戦となったが、これは南方全域における深層開発を試みた唯一の布石であって、南方油田獲得戦は単に掠奪でないことを世界に示したものと言える。

このように現地人は無論のこと、敵性人技師の雇用を軍参謀から承認された所以の第一は、軍司令官以下戦例にない資源戦争に深い理解を示していたこと、第二は野戦工兵と日石徴員から成る小数部隊であって、他工廠の如く日石の鉱業所組織のままの職種と人員共に充足し、大挙移駐した建設部隊とは異なり、手不足の軍直採油隊であるため、59名の蘭人は大きな戦力であり、かつ、彼等が技術屋気質に徹して協力してくれたことによるものであった。その結果資料皆無で未知の状況下における作業に試行錯誤を免れ得た。

因みに第16軍今村均司令官2度目の巡視において、「捕虜が良い仕事をしていると見受けたが、重要な利益をあげた者には敵性人にも賞与を支給してよいことになっている」と理解を示され、また瓜哇捕虜監斎藤少将の検閲では、15名全員に対し「重要な役割を果していることを見聞したが、技術には国境がない筈であり、今後とも協力されたい」と訓辞されるなど、第16軍首脳はジャワ復興の短期完了について、蘭人技術者の協力を等しく評価されていた。

やがて6月1日第1期ジャワ油田復旧作業を完成した独工3が、スラバヤ港内の沈船引揚げ作業に転進した後、新設された陸軍南方燃料本部瓜哇工廠の業務引継ぎでも、蘭人技師は引続き全員留用した。

自分が昭和18年11月南方燃料廠地質部に新設された開発課に転属を命ぜられるや、彼等は動揺し「重要な仕事に携わるだけに不安であり、離任前に全員を収容所に帰して欲しい」との申出があったが、ボーエンス氏を通じ「日本軍を信頼されたい」となだめると共に、瓜哇工廠長小堀金城少将にも、事情の許す限り雇用の継続を懇請して離任した。しかし残念ながら一般戦況の悪化から翌19年春収容所に返還されたという。

彼等は日本人による坑井の復旧作業に興味を示したので、毎朝の櫓下日報をフレンデンベルク技師に口述英訳してタイプし、戦後には万国石油会議にケースヒストリーとして発表したいと考え、製本して残置したので、昭和54年ウォノサリー再訪の折調べたが、終戦時焼却したことが判明し残念であった。

尚蘭人雇用で最大の収穫は、BPM社開発部の業務内容において、排油運動における溶存ガスが油井への凝集運動のエネルギー源であるため、自噴採油時のガス消費量(ガス油比GOW)を適正に制御する技術を習得したことである。これは昭南(シンガポール)の本部でも開発部門の必要性を認め、18年11月地質部に新しく開発課が併設される機運醸成の基となった。

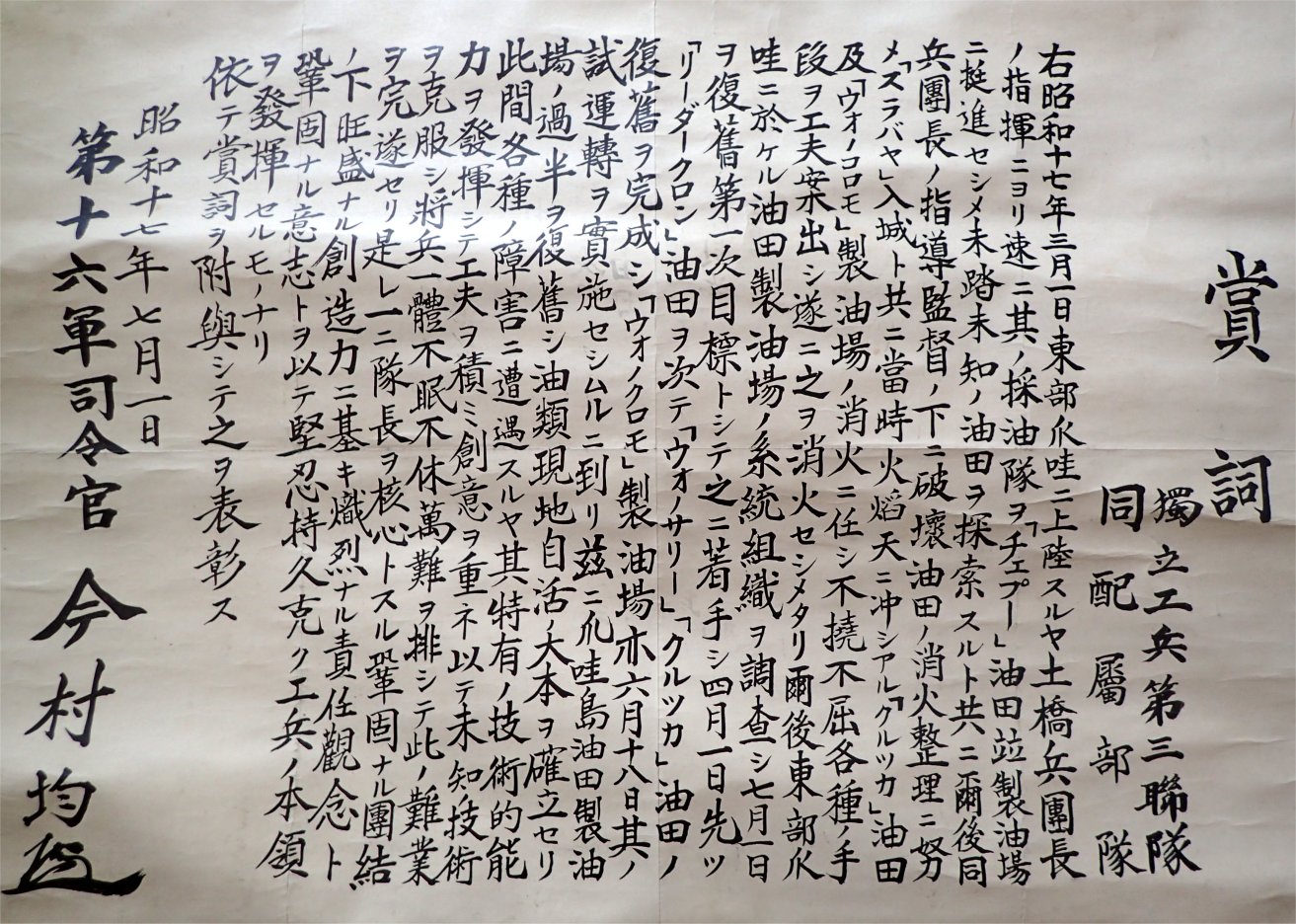

2.9 第16軍司令官より賞詞の授与

ジャワ油田の第1期復旧作業は昭和17年6月1日を以て完了し、同7月1日独工3および配属された日石徴員奏待岩松一雄以下40名に、下記の賞詞が授与された。

本賞詞授与に先立ち、軍司令部副官高橋大尉が賞詞起草のため来山し、実施した作業内容の説明を求め、日石徴員隊に対し適切な表現が出来ないので、独工3に同配属部隊と列記した経緯を説明され、貴下は予備将校だから上級の勲章が下付されると祝福して帰任されたが、論功賞は17年3月を以て打切られた。

2.10 チップ石油工業学校の設立

ウォノサリー油田に進駐早々中隊付右近見習軍医から、日語学校を開設してはとの勧めがあったが、将来は現地人石油技術者養成機関は是非必要であるため、理想として、日石の台湾人鉱夫教習所のような短期講習(1ヶ年)で修業生に特典のないものではなく、公的学制による免状を与え、南方全域に配置する中堅技術者育成を念願していたので、野戦部隊が開講した日語学園を母体とし、後日衣替えすることは馴染まないと謝絶した。第16軍作命による、油田施設復旧およびウォノクロモ精油所の再建作業を6月1日完了した独工3部隊は、17年7月1日開設された陸軍南方燃料本部瓜哇工廠に業務一切を引継ぎ、スラバヤ港内の沈船引揚げ作戦に転進した。

依って本件は初代工廠長伊理仁一中佐に具申し、徴員の交代要員を内地に依存することは、陸海軍管理全域の需要に応じかねる実情から至急開校を要望し了解を得た。

瓜哇工廠から本廠に申請、幸い17年暮オーストリアからの抑留邦人交換船が昭南寄港の折、英領ボルネオ、タワオ日本人小学校長田中氏が希望下船して南燃付となり、校長に任ぜられて、チップ蘭人社宅街の建物を利用して開校が実現するに至った。

瓜哇工廠本部は中堅技術者養成の修業年限3年、校名も石油工業学校とし、公式に自治体の希望者推薦を求め、18年4月開校となる。

初年度は日語教育専修の予定であったが、生徒の素質の良さから語学の向上は目を見張るものがあり、将来は学制に基づく実業学校令の資格が得られると考えての励みの様子であった。

たまたま公用でボジョネゴロ州庁に横浜司政長官(退役陸軍中将)を訪問した折、長官から軍政監部は官費留学生20名を日本に派遣することに決し、その選考のため各州から受験資格として高校卒で名門の子弟2名の推薦のところ、現在前知事の息子以外に尚1名を探している旨を承り、いよいよアジア共栄圏の理想が始動したことを知った。

即座に長官に対し条件に欠けているが、石油工業学校生徒のスークレスト(Mr. Soekrist, 巡査部長の子)は校長が認める秀才につき、候補に加えんことを懇請して許容され、計らずも試験に知事の息子が落ちてスークレストが合格し、18年秋彼は勇躍東京へ出発した。

因みに戦後彼の消息を知る由もなかったが、小松原マライ語通訳の奔走で米国に在住していることが判明し、61年4月彼からの通信では、石油技術者を選ばずユネスコの役人となり仏印やタイに在勤した後退官して、サンフランシスコで平和に暮している様子であった。

当時3年制の軍管理専門学校として現地で歓迎されるや、瓜哇工廠は教育の拡充を計り校長に兼松大尉、教官には新任の技術将校と助教の下士官が増員された。

これにより19年春には、250名編成3個中隊の大世帯となり、生徒の中からインドネシア独立新政府の経済相が輩出するまでに至り、蘭印における日本軍政時代の遺産であったが、軍管理のため終戦で廃校となり、今にして思えば開校当初より州庁経済部管理とすべきであった。

2.11 瓜哇工廠が実施した土木工事

17年3月9日ジャワ占領し、軍は現地自活のための石油施設の復旧作業を、軍直の工兵隊から成るジャワ採油隊によって行い、6月1日第1期工事を完成したが作業内容は復旧に限られた。工兵隊の転進に伴いジャワ油田の運営は、7月1日スラバヤのBPM支社跡に開設した南方燃料廠瓜哇工廠に引継がれた。

瓜哇工廠は引き続き第2期工事として将来のための増産計画を実行した。精油に関して、軍民の需要増および敵空爆に対応する予備精油所として、当初廃止と予定していたチップ精油所を再建することとした。17年秋精油資材約1,000tと所要人員からなる満石(満州石油)隊が来着して工事を開始、18年春完成したが、ワックスプラントの操業によりローソクの配給が可能となり原住民に喜ばれた。

また建造物は、ウォノサリー油田の占領時、敵の焦土作戦で総て焼失していたので、当座は工兵隊によるバラック建設で急場を凌いだが、後に油井作業と並行して徴員宿舎・倉庫・鉄工場・事務所の本建築に着手した。建設資材は蘭人技師の奔走で調達できた。

やがて豪北海域の戦況が厳しくなるや、ジャワ油田も防御計画の策定に迫られ、主要のウォノサリー油田と他地域との連絡道路が問題となった。すなわちスラバヤ本部との連絡路は約180km以上あり、また警備隊(台北歩1)の駐屯地ボジョネゴロ市までは90kmあるため、予てから警備隊および州庁より問題として善処方の申入れがあった。

これにより油田から直接ボジョネゴロに至るバイパス33kmの新道構築に決し、作業は軍政監部と燃料廠が折半して工事を進め、毎日約6,000人の苦力で45日にて完成した。道路は2車線で直線区間の多いアスファルト舗装の立派なもので、将校間では岩松凱旋道路とはやされた。

さらに戦況が緊迫するや、空からの攻撃に対するタンクヤードの防御指令があり、貯油槽の高さまで土盛を施して、ヤード全体を地下に埋めてカムフラージュする大工事を企図した。人海戦術で敢行したが在任中完成せず、工事を続行された松田大佐は岩松保塁と呼んだといわれる。

またウォノコロモおよび再建したチップ精油所が敵の空爆で打撃を受けた場合に備え、ウォノサリーをはじめ各油田毎に戦陣精油所(簡易精油設備)の建設に決し、終戦まで工事を継続して最前線の燃料自活に最善を尽くした。

このように瓜哇工廠、特にウォノサリー油田内で実施した新規工事が、他工廠に比べて作業量が大きかった理由については、第一にジャワ作戦が南方最後のため占領までに時日の経過のため、石油施設の被害程度が大きかったこと、第二はジャワ島が今後南進作戦の最前線燃料基地として、南ボルネオのサンガサンガ・タラカン油田と共に、最後まで確保の必要があったこと、第三に昭南の南方燃料廠本部長山田清一中将のご理解により、申請が優先的に承認されたこと、また第四には16軍がBPM社の試験研究・地質・開発部長の解放利用を許可したことにより、蘭印油田の可採埋蔵量の評価および、将来深層開発のための3,000m基礎試錐工事に着手したことなどによるものであった。

因みに当時の瓜哇工廠経理科長金子主計中佐が洩した「本廠の野村経理部長はジャワの工事申請はフリーパスだよ」と不審に思うほどであった。

これは現場からの企画を採択する瓜哇工廠長小堀金城少将(後第5師団長)の見識に対して、南燃本部長山田清一中将がよく理解を示されたこと、また第16軍の採油隊時代から、軍政の大家といわれた軍司令官今村均大将の寛容による、BPM社の幹部技師利用によって挙げた作業能率の実績が認められたものであろう。

2.12 ウォノサリー油田の現況

ウォノサリーの名称は海兵団の作命に基づくもので、出所が日石地質部提供の資料の誤りであって、正しくはカウェンガンKawengan(1926年発見)であった。これは蘭印全域の油田中第4位(日産3,300kl、日石生産量の3倍に当る)のため、既述の如く蘭印政庁が防諜上の配慮から、行政上のウォノサリー村とチナウン村に生産量を分割し、作為的に油田規模を秘匿したものである。

この事実は占領して2日目に地元営林署長の証言で判明したが、作命に基づいて占領の第1報は「3日正午ウォノサリー油田占領す」と打電済みであり、訂正すると作戦が混乱することを慮り、名称はそのまま押し通したものである。

その後使役した蘭人技師からも、油田名の誤りを指摘されたが、日本軍によって更生したカウェンガンは爾後ウォノサリーと称すと笑って済ませた。

尚現在は『世界石油年報』にカウェンガンと記載されている。開発以来実に50余年も生産を継続しているため、生産量も減退しており、深層開発にも成功していないらしい。

昭和55年1月筆者は瓜哇工廠の元役員14名とジャワ再訪の旅に参加した。インドネシア国の石油産業は国営のプルタミナ社の管理下にあって立入りが禁止されていることから、予め帝石ジャカルタ事務所を通じて許可を得て出発した。

指示に従いチップ精油所に敬意を表したところ、大会議室で所長から課長以上の紹介などがあった後、ウォノサリー油田と精油所はさく井および精油の中堅技術者養成のアカデミーとして運用との説明に、終戦で廃止した石油工業学校の精神は同社によって引継がれていることを知った。

ウォノサリーでは、日本時代に建設した懐かしい事務所の会議室を借りて、敵前上陸で失った独工3の将兵19名と、20年3月内地油田緊急開発要員として帰還の途次阿波丸で遭難した徴員55名の慰霊祭を厳粛に営み、25年ぶりに念願を果した。

その後鉱場を案内されたが、予想以上に油井が林立していた。鉱場事務所の手入れもよく新築当時の体裁を残していたが、最も費用を投じた100名収容の寄宿舎と鉄工場が跡形もなく、案内者の言から日本軍撤退後共産匪に占拠された内戦によるものと知る。

因みに往年蘭人技師の雇用期間は未定であったから、彼等の去った後資料整理のために英語を解する現地人を必要とし、事務員としてスゲルと称す中年の男を採用したことがあった。その折、蘭人から彼は共産党のアクティブであると注意されたが、軍が蘭印政庁収容所の孤島から解放した者であるため、当時は意に解さなかった。彼も亦当時は雌伏していたが、内戦の指導者としてウォノサリーの篭城に係わったのは確かであろう。

すなわち東部ジャワ海岸の丘陵地帯において、標高100mの独立せる丘陵上の油田は野戦陣地として最適のみならず、資金源となる石油の生産と快適な居住設備並びに浄水の水道など諸条件が完備しており、その実態を熟知した者による献策と察せられる。

このため国軍の攻撃正面に曝された寄宿舎と鉄工場が完全に焼失したが、反対斜面の鉱場事務所に被害が及ばなかったことは幸いであった。

案内した若いプルタミナ社社員が「貴方は何年この地に居ましたか」と質問するので、「1年半」と答えたが、別れ際に再び同じ質問を繰り返したのは、一切が破壊された石油施設を、そのような短期間で復旧したのは信じられぬ様子であった。

2.13 ジャワにおける石油作戦の指揮系統

この作戦は既述の如く、治集団参謀長岡崎清三郎少将の裁量によって、軍直の独工3連隊(半田伊之助大佐)を主力とし、南方燃料廠要員の石油技術者徴員の一部(40名)を以て編成し、開戦時は治集団(第2師団、台湾軍)のジャワ作戦自活のための軍直の採油隊である。油田群が東部地方のため海兵団(台湾軍)に配属された。配属の日石徴員(台湾歩1にて2週間の戦闘教練修了)は執銃で軍と行動した。東部のクラガンに敵前上陸するや、独工3第1中隊(遠藤千代造中尉、無電隊、徴員20名)は、ボジョネゴロ鉄橋の確保と油田占領を任務とし、捜索第48(北村九郎中佐)に援護の下、黒煙を目標にウォノサリー油田を目指した。途中戦車障害のため徒歩行軍したが、油田には敵兵なく、3日正午中心部を占領せるも、施設は爆破延焼中であった。

またソロ河のチップ橋梁確保とチップ精油所占領を任務とした、台湾歩1(今井一二三大佐)に編入された独工3第1中隊庄司小隊(徴員20名)は、ブロラーの敵前線陣地を撃破してチップ精油所を占領したが、既にプラントは爆破されて倒壊し、タンクヤードは延焼中で凄惨の極みであった。

また市内のBPM社中央倉庫(蘭印全域)は、建物爆破不成功のため内部貯蔵品の被害は僅少にして捕獲した数量は夥しく、後日各地の復旧作業に大きく寄与した。

その中にはBPM社全地域の保管地震探鉱器材があった。電気的測定器類に限って打ち砕かれていたが、ピックアップは驚くほど小型の精巧さで、ジャングルの湿地帯に最新式の器材が整備されていたことを知った。後日南スマトラ工廠に送付して解放蘭人技術者によって修理された。

かくして上陸3日にして東部ジャワの石油施設を占領したが、精油所・生産井・原動機・貯油設備・送油施設と鉄管線などの枢要な施設は予想した如く爆破されていた。戦前から統一した位置に薬室を設けてあって、撤退時に地震探鉱用1キロダイナマイトを予め挿入し、ジャカルタBPM本社からの指令により、現地人が電気点火を実行したといわれる。

このようにしてウォノサリー油田の占領に第1中隊主力を、チップの精油所占領には庄司小隊を区署した独工3の主力は、海兵団のスラバヤ陣地戦に参加し、3月8日スラバヤ市に突入するや、第2中隊(藤井実中尉)は、郊外のクルッカ油田並びにオノクロモ精油所を占領して、炎上中の自噴井と精油所の消火に任じ、第3中隊(飯島肇中尉)はヌグロボー油田群の復旧を命ぜられた。

しかし徹底破壊されたチップ精油所並びに精油所~スラバヤ港200km85/8"送油管線の復旧作業は第1期完了後にまわされた。

このように完全機械化部隊の第16軍は、燃料の現地自給を目的として、第1期の復旧作業を90日とし、6月1日を完了の日と決定した。このため軍は直ち に蘭印海軍の予備工場であった、スラバヤ市のブラート鉄工場の全面的利用を、兵器廠(山田少将)に対し作命を以て協力せしめ、また資材輸送のため独立自動車212中隊を配属すると共に、ウォノサリー採油班には専用貨物自動車38輌を配置し、また国鉄チップ駅から30kmのBPM社専用軌道と機関車並びに貨物車も接収して運行するなどの処置が取られた。

またスラバヤ市並びに軍港攻撃の海兵団に従った独工3の主力は、スラバヤ攻略と共に郊外のクルッカ油田において、放火で黒煙天に冲する石油火災井に対し、第2中隊を投入して注水法によりいち早く消火に成功すると共に、オノクロモ精油所並びにリダクーロン油田を占領した。

油田に区署された各中隊は集油・送油・貯油施設並びに各種パイプラインの修理、および鉄工場・倉庫・事務所・兵舎などの建築作業を、復帰した現地人職工や多数の苦力を使役し、各部隊は夫々の部署において工兵の本領を発揮して実行した。 特に修理不能の原動機代替品の調達については、歴戦の経験から市内に自家発電の工場が操業を停止していることに着目して、発電機および付属モーターを収集して急場を凌いだことは、復旧の促進に大きく寄与した。

このように急遽編成された独立野戦工兵隊と、少数の技術者による軍直の採油隊が、特殊な石油設備の復旧を、企業ペースを遥かに超える戦闘速度によって完成したことは、正しく軍司令官の賞詞授与に値するものであった。

独工3は、占領後第1期復旧作業の完了を以て、17年7月1日南方燃料廠瓜哇工廠(伊理仁一中佐)に業務一切並びに日石徴員40名の引継ぎが行われた。

瓜哇工廠は、内地から徴員の増派を得て455名を以て第2期の生産作業に入るや、重点的に主要油井を管理して、生産能力を戦前の85%を維持して軍需並びに民需を充足し、また17年秋には早くも内地還送を実施するに至った。

また戦況の推移により予備施設として、17年秋からチップ精油所再建に着手し、18年春操業を開始した。

終戦時には、復旧作業詳報および生産記録は悉く焼却処分を行ったが、各油田並びに精油所施設については、操業状態で連合軍に引渡しを行った。

2.14 総括

そもそもジャワ島の石油作戦は、事前の研究もなく軍自活の目的から、台湾高雄港の治集団司令部において、急遽独工3部隊に対し同地待機中の日石徴用者40名を配属して臨時編成されたもので、他の燃料廠とは異なる野戦工兵を主力とする採油部隊であった。然るにジャワ島は南方作戦最後の戦場であり、油田並びに精油施設が壊滅的な被害があったにもかかわらず、極めて短期間に期待以上の成果を挙げた所以の第一は、軍組織に基づく責任感が能率に反映したこと、第二に工兵科将兵の資質が優れ、未経験分野を器用に消化したこと、第三に後方建設は住民の協力が必須の要件であり、幸いにジャワ軍政が成功裡に終始したことが、大きく寄与した。

また軍直採油隊成果の根底には、16軍高級将校に止らず将兵等しく、今次開戦の発端が石油戦争であることを認識し、誇りを以て作業に当ったことが賞詞に値する結果を斉したもので、近代資源戦争における極めて異色の戦例であろう。

総括すると第16軍によるジャワ油田復旧率は実質95%以上で、ウォノサリー油田の自噴井100%、ポンプ井の95%を復旧し、またクルッカ・ルダクーロン・ヌグロボー・レドックのポンピングパワーを100%復旧した。そのため最高需要期でも生産能力の80%操業で対処し、余力を以て将来の増産対策について検討することができた。これらの作戦を記録した映画2巻を東映が製作したが、終戦時処分されたという。

連絡先:iwamatsu@sci.kagoshima-u.ac.jp 更新日:2005年7月7日